ライブでアコースティックギターの収音をマイクで行った事を書きましたが、実際にはピックアップでの収音の方が多いと思います。私はコンタクトピックアップを主に使用しているのですが、新しい製品を試したのでレビューなど…

TSコンタクトピックアップ(パッシブ)

TSコンタクトピックアップ

以前記事にしたのは、Birdland製OBP-Excellent コンタクトピックアップ。

lotus79.hatenadiary.org

こちらも同コンタクトピックアップの記事です。

lotus79.hatenadiary.org

他のギターにも搭載しようと思っていましたが、残念な事にピエゾ素子の入荷の目途が立たず、現在は販売休止中との事。

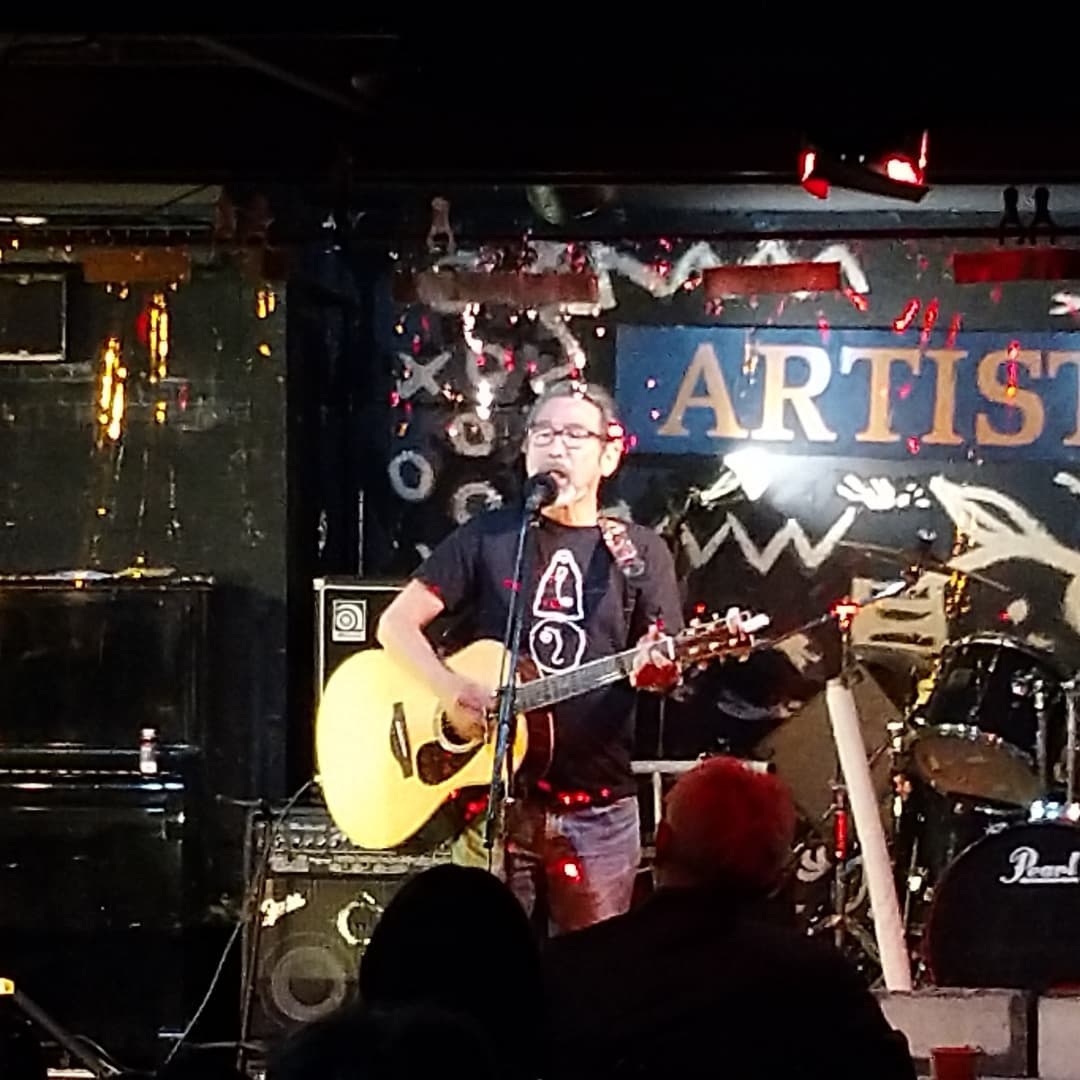

そこで自作や安価な中国製の製品も検討したのですが、TSギター教室が製作している、TSピックアップのうち2センサーのパッシブタイプがよさそうだったので購入して、ヘッドウェイHJ-908に取り付けてみました。

guitarsk.com

コンタクトピックアップの長所は、表板の振動を収音するので、他のピックアップに比べ、アコースティックギターの生音をそのまま増幅してくれるような自然な音色が得やすい事です。

貼る位置で音色が変わりますが、推奨位置を参考に、6弦側のブリッジプレートの端と1弦側のブリッジプレート外側の表板裏に貼りました。

他社の製品も同じような位置を推奨していますので、闇雲に位置決めするのではなく、ここを基準に試してみるのが良いかもしれません。

手順

1. ボディ内部にLEDライトを入れて、ブレーシングの位置を確認しマスキングテープ貼る。

ブレーシングを確認

2. 予定した位置に磁石を仮止めし、ピックアップ側にも磁石を仮止めして位置を確認。

磁石を仮止め

3.音出ししながら最終的な位置を決めてから、ピックアップの両面テープで固定

内部の様子

ちょっと6弦側の位置がずれてしまいましたが、まあ良しとします。

レビュー

OBP-Excellentと比較して出力は小さめですが、必要十分。

センサーの大きさが少し小さいためか、やや高音寄りの音色ですが、キンキンしたいやな感じではなく、すっきりとした音色です。

なお、TRSプラグでTIP側とRING側を別々に出力させたのが正解だったようで、プリアンプ側でTIP側のフェイズスイッチを反転させたところ、ややこもって弱く感じた低音もふくよかな音で出力されるようになりました。

OBP-Excellentよりも低音のブーミーさが抑えられているので、あまりイコライジングしなくてもライブで十分使えそうです。

まとめ

ピエゾ素子などの圧電素子を使ったスピーカーは、ブザーなどだけではなく高品位のスマートフォンのスピーカーにも使用されているそうです。

マイクとスピーカーは同じような仕組みで使い方が逆なだけなので、言ってみればボディ全体がマイクになるようなイメージでしょうか?

また、パッシブタイプなので、いちいち電池交換が必要ない事も長所かもしれませんし、比較的低価格な製品も多いようです。なお、プリアンプを組み込んだアクティブタイプも存在します。

短所は、長所の裏返しになりますが、ボディ全体の振動を収音するのでハウリングしやすい事でしょうか?ただし、適切なイコライジングで抑制できますので、弾き語りや少人数のアンサンブルでは問題なく使用できると思います。

また、パッシブタイプなので、出力がハイインピーダンスな事やアクティブタイプに比べ出力レベルが小さいので、プリアンプは必須です。

あとは、貼り付けが甘いとキンキンした音になったり、出力が低くなったりするようです。

プロや上級者の場合は、M-factoryやアンフィニカスタムワークスのように、コンタクトピックアップの欠点を補うため、マグネットピックアップと高性能プリアンプを組み合わせたシステムを使っている方も多いようです。

アンダーサドル(またはインブリッジ)ピエゾピックアップのブリブリした感じが好みではない方は、コンタクトピエゾ単独又はコンタクトピエゾとほかのピックアップを組み合わせたシステムは、検討する価値があると思います。